Avanti, indietro tutta

Alla ricerca dei Miti d'oggi

Andare a caccia di miti è come cercare lo Yeti sull'Everest, se ti va bene trovi in cima il vicino di casa che ti dà fastidio tutti i giorni con il suo tosaerba. L'irraggiungibile è quello che non c'è sui depliant delle agenzie di viaggio, tutto il resto è sullo scaffale. Consigliano, gli informatissimi, di inseguire i 'trend' e di prestare attenzione da sommergibilista al sonar per le 'novità'. Prima o poi apparirà qualcosa, dicono. Va bene, nell'attesa, io faccio un salto indietro, accendo la macchina del tempo e può darsi che mi capiti scoprire un buco nero per farne uno nel futuro, in fondo si tratta di navigare nell'orizzonte degli eventi senza farsi ridurre come uno spaghetto. Cercare i miti d'oggi, una missione spaziale. Avanti, indietro tutta.

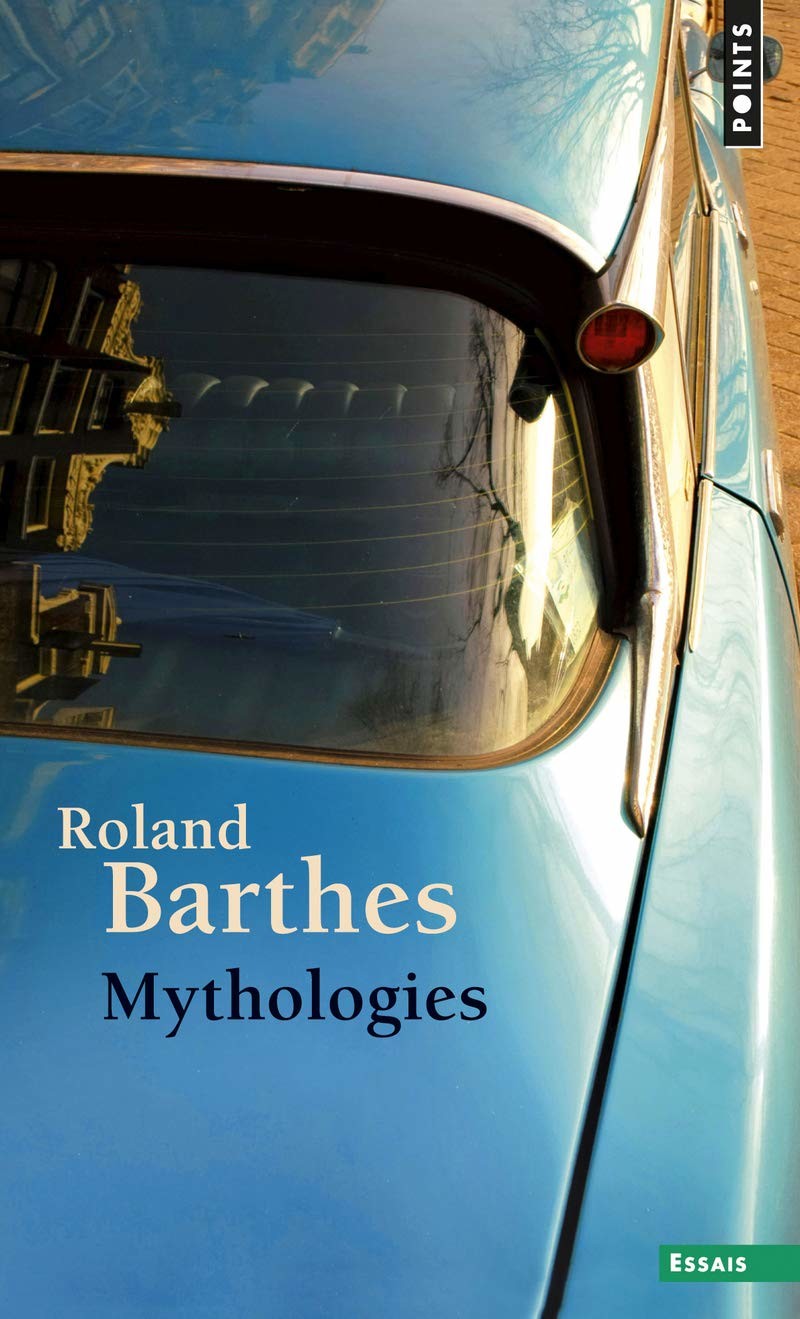

Nel 1957 Roland Barthes pubblicò un libro destinato a molte (vane) imitazioni:‘ Mythologies’. Testo e contesto, oggetto e soggetto della società occidentale, venivano scomposti e ricomposti da Barthes con il raggio laser della lingua. Barthes come Paganini non concesse mai un bis, sviolinò per quella sola volta i suoi ‘Miti d’oggi’, non mise in cottura un aggiornamento, non impastò altri capitoli, personaggi, parole e cose. Considerava irripetibile quella giocata sul campo del significato, esibì tutto il repertorio, il palleggio da fondo campo, il dritto potente, il rovescio tagliato, la volèe sotto rete, avanti e indietro, fu un torneo di Wimbledon (sta arrivando, senza punteggio Atp) letterario e pre-televisivo sull’(in)coscienza della vita borghese, il benessere spacchettato, voilà.

Poi basta, perché la semiologia nel frattempo cambiò destinazione d’uso, divenne strumento di battaglia politica, una critica a-critica alla società, al capitalismo, a tutto quello che sì, aveva (e ha) troppi problemi ma continua ad essere la formula di coabitazione dell’umano (fin troppo umano) più prossima a quella faccenda da sbrigare ogni giorno con cura, la libertà. Oltre c’erano (e ci sono, lo vediamo), dittatura e guerra. Imperi e conquista. In Italia Umberto Eco si divertiva a infilare nella ‘Bustina di Minerva’ di un Espresso che non c’è più (e molto altro è andato perduto) delle divertite incursioni barthesiane, spaccati e incollati della cultura di massa, cocci aguzzi di bottiglia della quotidianità (sì, Eugenio Montale: “Meriggiare pallido e assorto / presso un rovente muro d'orto, / ascoltare tra i pruni e gli sterpi / schiocchi di merli, frusci di serpi”).

Come Barthes, Eco non pretendeva di cambiare il mondo, cercava di leggerlo, di (in)formarlo, di temperarlo come la punta di una matita. Zac, ecco svelato il sopra e il sotto del nostro parlare, aspirare, consumare, comprare. Il negozio della vita, il vai e vieni dell’utile e del superfluo. Il confine mobile (e non sempre nobile) tra necessità e desiderio.

Sulla copertina di ‘Mythologies’ c’era (e c’è ancora) una Citroen Ds, l’auto carrozzata come mai prima, molleggiata (oh, Celentano), sexy e un po’ altezzosa, flessuosa come in una poesia di Pablo Neruda (“Bimba bruna e flessuosa, il sole che fa la frutta, quello che riempie il grano, quello che piega le alghe, ha fatto il tuo corpo allegro”), un trionfo di curve che avrei poi scoperto essere fatale nella vita e prometeico nella scrittura di Ernest Hemingway in ‘Fiesta’, con gli occhi da gatto un po’ ubriaco posati su Lady Brett Ashley: “Brett era maledettamente carina. Indossava un golfino di jersey e una gonna di tweed e si era spazzolata indietro i capelli come un ragazzo. Aveva lanciato lei questa moda. Era fatta di curve come lo scafo di uno yacht da corsa e con quel golfino di lana non te ne sfuggiva nemmeno una”. Le barche, ci torneremo, ora contano le curve, le linee sinuose, è in pista la Citroen Ds, la usava Fantomas (santo cielo, tirava fuori le ali e volava) e d’altronde con quelle sospensioni, su e giù dolcemente, senza scomode vibrazioni da sanpietrino e carretera romana, il volo era solo una questione di check-in dell’immaginazione.

Accensione, curva, decollo. Il giornalismo in ciclostile oggi avrebbe già usato la parola “icona”, ma il copia e incolla del cronista collettivo ha deciso che tutto è “iconico”, dunque tutto è niente per usura. Smarrito nel deserto etimologico, svanisce il senso (quello che cercava Barthes) di una parola che deriva dal russo ‘ikona’ (sarà interpretato come un segnale di intelligenza con il nemico?) che a sua volta sfocia dalla storia del greco-bizantino ‘εἰκόνα’, nel greco classico ‘εἰκών -όνος’, immagine. Non una qualsiasi, non un soggetto da iPhone a Capalbio (bella senz’anima, come tante altre che ti arpionano sull’uscio e ti lasciano dopo aver fatto strage delle tue illusioni), perché ‘ikona’ è ritratto del sacro, soggetto religioso, oggetto dell’arte bizantina, russa e balcanica. Come diceva Donnie Brasko? “Che te lo dico a fare?”. Cinema.

Il giornalismo in ciclostile oggi avrebbe già usato la parola “icona”, ma il copia e incolla del cronista collettivo ha deciso che tutto è “iconico”, dunque tutto è niente per usura.

E oggi? Quali sono i miti? Ci sono? Perbacco, sono ovunque, sono da ripescare tra gli smartiphicati, instagrammati, pixelati, ammaestrati digitali. Guardare. Fino a pochi anni fa era sempre altrove, c’era un orizzonte, una proiezione esterna, un lungo oltre qualcosa, tra un modello di iPhone e l’altro lo sguardo è passato alla modalità auto-ribaltante, il passaggio dal romanzo epistolare alla confessione su Facebook, dall’autoritratto alla filosofia del selfie-dunque-sono, dall’endecasillabo del poeta maledetto al rapper checcozalonizzato (Checco Zalone che ha capito tutto del nostro tempo, chiudete gli occhi, ascoltate ‘La barca dell’Oligarca’, riapriteli e guardatevi intorno, sorpresa), dal decadentismo al ruzzolone della lingua. Ci vorrebbe un Alberto Arbasino, qui, adesso, a scoccare la freccia dello sberleffo post-letterario, mentre accanto ai Faraglioni Checco annota nel suo diario di bordo che “lo yotto si arresta”.

Quando ero a Panorama, sapendo che mi occupavo di politica (e dunque, “pardefaut”, si supponeva che venendo da una metadonica frequentazione del Palazzo non avrei mai potuto cogliere le raffinate nuance di quelli che la sanno lunga sul costume e l’apparire), fui istruito a puntino sulla potenza del ‘glam’ nelle riviste che volevano essere ‘trendy’, sulla ‘stagionalità’ delle copertine, un breviario di ortofrutta editoriale con un “pensa a Colazione da Tiffany”. Cribbio, risposi che avevo letto più o meno tutto Truman Capote e il ‘glam’ mi sembrava una questione d’incolonnato in tipografia, una faccenda che aveva a che fare con la materia sfuggente del racconto, la scrittura, il tono, il ritmo, la trama. Poi c’era l’immagine e ‘Colazione da Tiffany’, è vero, aveva dietro la macchina da presa l’occhio di Blake Edwards e sul foglio della sceneggiatura la mano di George Axelrod, ma la mia modesta, funesta, vetusta idea era che non sarebbe mai venuto fuori senza quel romanzo che sgorgava fiumi di alcol, solitudine, flirt con lo chèque, ossessioni chic, amore choc. Quel che brillava, dei gioielli, era l’impossibilità di acquistarli senza aver fatto una rapina. Tranne l’amore, conquistato all’ultimo minuto, con un gatto stretto tra le braccia, sotto la pioggia. I miti d’oggi, la fabbrica dell’immaginario. Dove sono? Bisogna correre indietro per trovare qualcuno da imitare, i punti di riferimento, sapete, quella cosa che un tempo si definiva “maestro”.

Un esempio? Prendete Ian Fleming, andrete sul sicuro, una vita agitata e non mescolata, spia, comandante, giornalista, auto sportiva (AstonMartin DB5 contro Ferrari F355 GTS in ‘Die Another Day’), smoking perfetto, corazzatissimo contro l’amore (si schiantò una sola volta, si procurò un male irreparabile, d’altronde lei era Vesper e il cedimento fu comprensibile), villa in Giamaica, troppe sigarette e storie di whisky andati (album di Sergio Caputo, 1988), il mare, l’inchiostro e Goldeneye. Il cocktail di 007, ancora una volta, la scrittura. E il cinema. E la musica. E Matera, l’Italia, che è il teatro dell’azione in ‘No Time to Die’. Ciak, si gira l’avventura. Quelli che i miti d’oggi li hanno già trovati tutti, catalogati, messi in fila, periodizzati in una tavola degli elementi di cui capiscono l’alchimia solo loro, diranno che è inutile soffermarsi sulla parola, perché alla fine nel nostro tempo accelerato conta l’immagine. Vero, ma anche la ‘figura’ obbedisce a una grammatica, l’immagine è il primo segno, quello dei nostri lontanissimi antenati lasciato sui sassi, sulle pareti di grotte che erano ‘casa’.

Le pietre parlano. Basta dare una sfogliata a ‘Figure’, il libro di Riccardo Falcinelli, per entrare in un dedalo che ci conduce dal Rinascimento a Instagram. Non sottovalutate la ‘metafisica delle ciotole’ e non sorprendetevi se ‘il vuoto si addisce ai cerbiatti’, calibrate il peso del vostro sguardo sulla ‘bilancia di Hitchcock’. Precisione e fantasia. Anche ‘pane, amore e...’, per quelli che non hanno dimenticato Luigi Comencini, Gina Lollobrigida e Vittorio De Sica, il ‘neorealismo rosa’ del cinema italiano. Un mito senza serialità. Il picchio punge il tronco, uno e due, tre e quattro, la domanda si posa sul ramo di fronte alla finestra: ma dove sono i miti d’oggi? Sono quelli che durano. Considerato il tasso di mortalità delle idee cosiddette “cool” che trovano spazio nell’ospizio post-catodico del pre-defunto, quelli che restano fuori dal tele-mortorio stanno tutti bene e sono in buona parte miti in ombra. Spesso li scopri in pagine inattese, incastonati nel paesaggio di autori eccentrici.

Camille Paglia nel 2012 scrisse un libro intitolato “Glittering Images”, il programma di viaggio dall’arte dell’Egitto a Guerre Stellari, è un altro pezzo fosforescente in una ideale biblioteca dell’immaginario, una danza di lucciole. Decolla nella terra dei faraoni, esplora la tomba di Nefertiti, giostra con i secoli, vola via dal sistema solare e atterra sul fiume rosso di George Lucas in ‘Guerre Stellari, terzo episodio, la vendetta dei Sith’. Il trionfo dell’arte digitale, diranno i colti, sempre in anticipo, a caccia di ‘novità’. Non proprio, il mezzo non è sempre il messaggio, anche se McLuhan l’ha vinta tutta la sua premonizione.

Dove sono i miti d’oggi? Sono quelli che durano. Restano fuori dal tele-mortorio, stanno tutti bene e sono in buona parte miti in ombra. Spesso li scopri in pagine inattese, incastonati nel paesaggio di autori eccentrici.

Paglia, poliedrica esploratrice della cultura contemporanea (da delibare ‘Sexual Personae’, arte e decadenza da Nefertiti a Emily Dickinson) scova 29 soggetti che hanno il dono dell’eterna fiamma e tra questi, 5 sono legati all’Italia: Donatello e la sua Maria Maddalena (Museo dell’Opera del Duomo, Firenze); Tiziano e la Venere allo specchio (National Gallery of Art, Washington DC); Gian Lorenzo Bernini e la cattedra di San Pietro (Basilica di San Pietro, Roma); Agnolo Bronzino e il ritratto di Andrea Doria nelle vesti di Nettuno (Pinacoteca di Brera, Milano); il Laocoonte da secoli in cerca d’autore (Musei Vaticani, Roma). Chi li ha visti? Non barate, siamo tra professionisti del poker.

L’ossessione per il nuovo, che sia l’ultimo-mi-raccomando, finisce per distrarre dalla visione di quello che conta, l’ascolto di quello che canta, la lettura di quello che avanza. “Non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi”, scrisse Antoine de Saint-Exupéry nel ‘Piccolo Principe’. Siamo tutti ciechi. E privi di palpitazioni. Inseguire i ‘trend’, giusto, ma cosa saranno mai queste decisive ‘tendenze’ senza l’onda lunga del passato che non muore? Niente, fiammiferi che si spengono rapidi nel buio. A noi piacciono le fiamme che durano. Il viaggio in Italia, la scoperta. Nel cinema: 1953, regia di Roberto Rossellini, con Ingrid Bergman e George Sanders, una coppia inglese in crisi, ferita, smarrita,errante tra Napoli e Capri, ricongiunta in una scena finale di insperato amore. Nella letteratura: 1957, Guido Piovene, un reportage lungo tre anni sul miracolo della ricostruzione, il boom, cadere e rialzarsi dopo la guerra. L’Italia in bianco e nero che stava girando a colori.

Il viaggio in Italia non può che (ri)cominciare da Dante Alighieri. Il paese di Dante non è un siderale altrove letterario, i luoghi della Divina Commedia sono la nostra mappa dentro e fuori, un presentissimo ieri che si fa e disfa ogni giorno, una mappa viva. L’ha disegnata Giulio Ferroni ne ‘L’Italia di Dante’, un lavoro di cesello geo-letterario che (ri)scopre il nostro paese tra le terzine a rima incatenata in cui Ferroni si immerge per tornare in superficie con una legatura del remoto poetico con il presente in prosa. Diario, quaderno, carteggio, confessione. Ogni sosta ha un prima, un durante e dopo Dante, vi si giunge senza satelliti e comandi vocali, seguendo trame, sprazzi e spiazzi, memoria e giorni nostri. Un viaggio, certo, perché la poesia è sempre un cammino concreto nel vuoto che spalanca con la sua grandezza. Qui si passeggia nel luogo che Dante per primo misurò nella formula infinita del “belpaese”, i secoli non l’hanno usurata, quel paese è bello. ‘L’Italia di Dante’ parte da Napoli, dove c’è (e non c’è) la tomba di Virgilio e si trova quella di Giacomo Leopardi, uno zibaldone di apparizioni, sparizioni, silenti presenze e chiassose assenze nella città che “forse più di altre, suscita desideri, nostalgie, speranze, ritorni di qualcosa di perduto”. Siamo qui, tra Inferno, Purgatorio e Paradiso. Miti d’oggi? Che domanda, il Bel Paese.

Leggi

15 novembre 2023

Fino al 24 dicembre le opera dell’artista Luisa Menazzi Moretti al Macof di Brescia sulla vita e le parole dei detenuti nel braccio della morte

14 luglio 2023

Dal Salone Internazionale del Libro di Torino agli scatti di Richard Avedon, dalla musica dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia alla Festa del Cinema di Roma. L'impegno delle Ferrovie dello Stato